![]()

| この類の手法の共通の特徴は:皮下組織あるいは筋肉に対して上提(上に持ち上げ)あるいは牽拉(引っぱり)をすることです。手法の頻度は割りに低く、繰り返す回数も割りに少なく、刺激は割りに強いです。解表発汗(発汗させて頭痛発熱をとく)、疏通経絡(経絡を疎通させる)、解痙止痛(痙攣を解いて止痛する)の作用をもっています。この類の手法は拿法(≒把握揉捏法)、擰法(≒結合織マッサージ)、弾筋法、捏脊法(≒結合織マッサージ)を包括します。 |

手で筋肉あるいは筋腱をつかまえておいて、緩めたりつまんだりを交替しながら提捏(つまみあげ)する手法で、拿法(≒把握揉捏法)といいます(図18)。この法は母指と四指を相対して用いて力を入れて提捏(つまみあげ)するのですが、緩めるときには筋肉が手の中から滑り抜けてもかまいませんが、手指は元の皮膚の位置から離れてしまわないようにします。片手あるいは両手のいずれで操作してもいいです。拿法(≒把握揉捏法)の刺激性は割りに強いので、力ははじめは軽く次第に重くし、同じ部位には5~10回あるいは斟酌して行います。拿法(≒把握揉捏法)は解痙通絡(痙攣を解いて経絡を通す)、提神開竅(精神を興奮させ意識をはっきりさせる)の作用があります。 手で筋肉あるいは筋腱をつかまえておいて、緩めたりつまんだりを交替しながら提捏(つまみあげ)する手法で、拿法(≒把握揉捏法)といいます(図18)。この法は母指と四指を相対して用いて力を入れて提捏(つまみあげ)するのですが、緩めるときには筋肉が手の中から滑り抜けてもかまいませんが、手指は元の皮膚の位置から離れてしまわないようにします。片手あるいは両手のいずれで操作してもいいです。拿法(≒把握揉捏法)の刺激性は割りに強いので、力ははじめは軽く次第に重くし、同じ部位には5~10回あるいは斟酌して行います。拿法(≒把握揉捏法)は解痙通絡(痙攣を解いて経絡を通す)、提神開竅(精神を興奮させ意識をはっきりさせる)の作用があります。 |

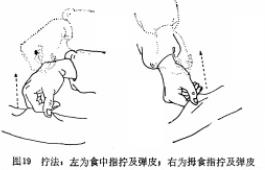

母指と示指あるいは示指と中指の中節(近位指節間関節)で、特定のツボの皮層を挟んでおいて、反復して上提(上に持ち上げる)する手法をドウ法といいます(図19)。この法はただ皮下組織を挟むだけで、筋肉までは挟みません。もし毎回挟んでいる皮層を手の中から脱出させるならば、弾皮法といいます。擰法は頚、胸、背、腹の特定のツボあるいは部位の治療に適用します。刺激量は皮膚が充血するのを以って度とします。民間では、擰法は非常に普及していて、感冒、めまい、頭痛及び胃腸の機能失調などの症に常用して治療していますが、小児の感冒発熱、食積停滞(消化不良)に対しては良い効果があります。 母指と示指あるいは示指と中指の中節(近位指節間関節)で、特定のツボの皮層を挟んでおいて、反復して上提(上に持ち上げる)する手法をドウ法といいます(図19)。この法はただ皮下組織を挟むだけで、筋肉までは挟みません。もし毎回挟んでいる皮層を手の中から脱出させるならば、弾皮法といいます。擰法は頚、胸、背、腹の特定のツボあるいは部位の治療に適用します。刺激量は皮膚が充血するのを以って度とします。民間では、擰法は非常に普及していて、感冒、めまい、頭痛及び胃腸の機能失調などの症に常用して治療していますが、小児の感冒発熱、食積停滞(消化不良)に対しては良い効果があります。 |

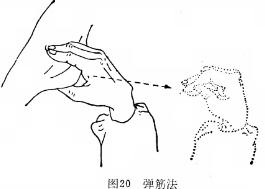

拿法(≒把握揉捏法)の手の構えで筋肉あるいは筋腱をもって、上提(上に持ち上げ)する過程で筋肉あるいは筋腱を手の中から迅速に滑脱させ、ごりごりさせるやり方を、弾筋法といいます(図20)。肩甲骨の脊柱縁の筋肉、腋窩の前・後縁の筋肉、及び全身各部の割りにに粗大で浅表の筋肉と筋腱に常用します。同じ部位に対しては一般に弾筋は2~4回。弾筋法は解痙鎮痛(痙攣を解いて鎮痛する)、解表発汗(発汗させて頭痛発熱をとく)などの作用があります。 拿法(≒把握揉捏法)の手の構えで筋肉あるいは筋腱をもって、上提(上に持ち上げ)する過程で筋肉あるいは筋腱を手の中から迅速に滑脱させ、ごりごりさせるやり方を、弾筋法といいます(図20)。肩甲骨の脊柱縁の筋肉、腋窩の前・後縁の筋肉、及び全身各部の割りにに粗大で浅表の筋肉と筋腱に常用します。同じ部位に対しては一般に弾筋は2~4回。弾筋法は解痙鎮痛(痙攣を解いて鎮痛する)、解表発汗(発汗させて頭痛発熱をとく)などの作用があります。 |

| 両手を脊柱の両傍において皮層を提起(持ち上げ)して、牽拉(引っぱり)と捏推(つまみ推し)を行う一種の聯合手法で、捏脊といいます。これを分けて正手捏、反手捏と側手捏の三種とします。捏脊法(≒結合織マッサージ)には健脾(胃腸を健やかにする)、止瀉(下痢を止める)、清熱安神(熱をさまして精神を鎮める)、止咳化痰(咳を止めて痰をなくする)という作用があります。小児の消化器と呼吸器系統の疾病の治療に常用し、成人の神経衰弱及び消化不良の症に割りによい治療効果があります。 |

母指は前上にし、四指は後下にして皮下組織を挟む捏脊法(≒結合織マッサージ)の一種です(図21‐1)。 母指は前上にし、四指は後下にして皮下組織を挟む捏脊法(≒結合織マッサージ)の一種です(図21‐1)。姿勢要領:両手は軽く空拳に握り、四指の近位指節間関節の背面を附着点として、母指と示指とを用いて皮層を提捏(つまみあげ)するのですが、左右に分かれて腰仙部の脊柱の両傍から開始します。左手で先ず皮層を提起(持ち上げ)して後に向けて牽拉(引っぱり)しながら揉捏(つまみもみ)します。このとき同時に、右手は皮層を離れて、母指は前に向かって伸び、四指の附着点は前に向かって滑り移り、母指と示指で再び皮層を提起(持ち上げ)し、後に向けて牽拉(引っぱり)しながら揉捏(つまみもみ)する動作をおこないます。この時は左手は皮層を離れて、さきの右手の動作と同じように前に向かって滑り移り、そして皮層を提捏(つまみあげ)します。このようにして左右交替しながら進行し、直っすぐ第一胸椎の両傍に至って止りますが、この操作を一遍とします。一般には3~5遍反復します。もし病情によって必要であれば、手法操作が腎兪、脾兪、胃兪、肺兪穴にあるときに、擰法の弾皮(つまみあげてぱっと離す)あるいは揉捏(つまみもみ)を選んで1~2回行います。これには“捏三提一”法というのもあります、即ち三回つまむ毎に、弾皮を一回するのですが、捏脊法(≒結合織マッサージ)の通常の操作方法となっています。実熱症の患者で、常用されるのは第一胸椎から腰仙部の両傍に至る、上から下への捏背法です。 |

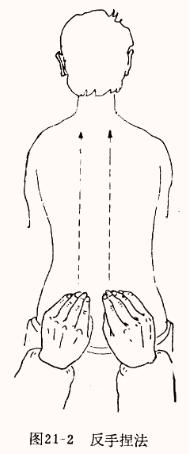

四指は前上にし、母指は後下にして皮下組織を挟む捏脊法(≒結合織マッサージ)の一種です(図21~2)。 四指は前上にし、母指は後下にして皮下組織を挟む捏脊法(≒結合織マッサージ)の一種です(図21~2)。姿勢要領:両手を並列して、四指は微かに屈して、掌心は下に向け、母指は自然に伸ばします。母指の末節の背面を正手捏法での附着点の位置にして、示指・中指・無名の三指をもって正手捏法の母指の動作をします。操作方法とその線路は正手捏法と同じです。 |

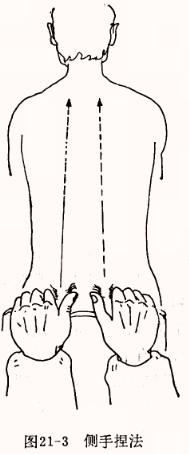

母指と四指を脊柱の両傍において平行した位置で捏脊する手法です(図21~3)。 母指と四指を脊柱の両傍において平行した位置で捏脊する手法です(図21~3)。姿勢要領:両手を並列して、掌心を術者の方に向けて、示指の中節(近位指節間関節)の橈側縁と母指端を着力点(作用点)として、相対して皮層を挟み提捏(つまみあげ)します。手を緩めたときに、手を前に向けて滑り移し、再び提捏(つまみあげ)する、両手交替にあるいは同時に動作する。操作する線路と遍数は正手捏と同じです。この法は実際上は擰法形式でもって脊柱両傍を操作するわけで、臨床的には応用されることは少ないです。 |