![]()

![]()

![]()

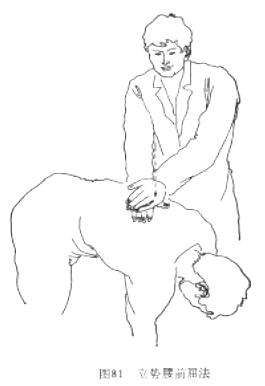

患者はまっすぐに立ち、まず腰を前屈して、膝はまっすぐにします。 患者はまっすぐに立ち、まず腰を前屈して、膝はまっすぐにします。術者は患者の側方に立ち、両方の手掌を重ねて患者の上背部の中央をおさえて、間歇的に弾みをつけて5〜10回按圧します。按圧する力量は緩慢でしっかりした力とします。腰椎の前屈機能が制限されている患者に適応します。 |

患者は四角い腰掛に座り、両足を開いて、両手を大腿の間に垂らし、先ず自動的に腰を前屈します。 患者は四角い腰掛に座り、両足を開いて、両手を大腿の間に垂らし、先ず自動的に腰を前屈します。術者は患者の背後に立ち、両膝で患者の臀部を支え、両方の手掌を重ねて患者の上背部の中央をおさえて、断続して弾力的に5〜10回按圧します。適応症は立位腰椎前屈法と同じです。 |

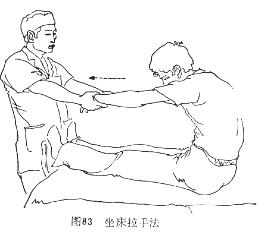

患者はベッドに両足を並べて伸ばして座り、かかとがベッドの端に来るようにして、上半身を前屈します。 患者はベッドに両足を並べて伸ばして座り、かかとがベッドの端に来るようにして、上半身を前屈します。術者は患者の足元に立って、両足は広げ、両方の大腿のつけ根に柔らかい座布団を横に置いて患者の両足底を支えておき、両手でそれぞれ患者の両腕の手くびに近いところを握って、患者の腕を患者の足さきの方向に引っ張り、患者の上半身を前屈させ、両手が足の指に届いたところで、10〜30秒維持して、1分間休息します。2〜3回繰り返す。……。腰椎椎間板ヘルニアで中腰部の前屈が制限を受けているが、背屈は正常な患者に常用します。その他腰と大腿部痛でまっすぐにした大腿を上げにくい患者に用いてもいいです。 |

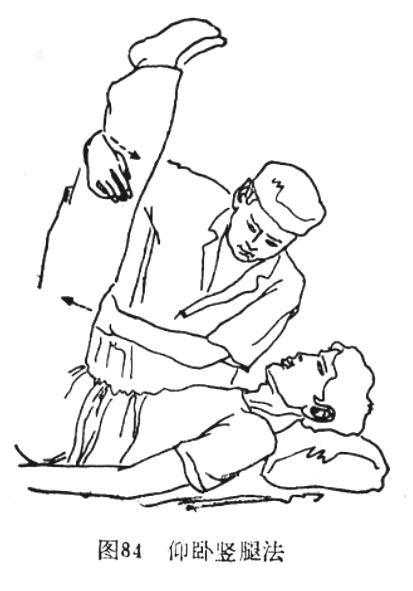

患者は仰臥位で、両あしをまっすぐに並べます。 患者は仰臥位で、両あしをまっすぐに並べます。術者は患者の側方に立ち、一方の手の前腕で患者の両あしのふくらはぎを抱え、別の手の手掌で両方の大腿前面をおさえて、両あしをまっすぐに起こして膝関節もまっすぐに伸ばしておく、その後頭の方へ傾けて3〜5回圧を加える。腰を前屈し難いまたまっすぐにした大腿を上げにくい患者に適応します。 |

患者は仰臥位で股関節と膝を曲げて、両大腿をお腹に近づけます。 患者は仰臥位で股関節と膝を曲げて、両大腿をお腹に近づけます。術者は患者の側方に立ち、一方の手で患者の両膝をおさえ、別の手で仙骨部を支え、臀部を支え起して前屈動作を5〜10回行います。……。腰を前屈しにくい、腰椎の機能性側弯、慢性の腰筋疲労に適応します。 |

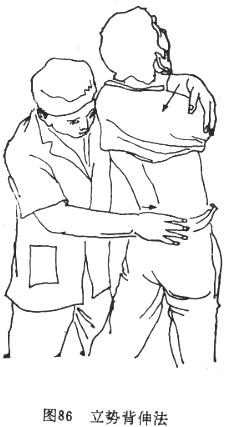

患者は両足を肩幅に開いて立ち、両手を胸の前で腕を組みます。 患者は両足を肩幅に開いて立ち、両手を胸の前で腕を組みます。術者は患者の左前方に向かってしっかりと立ち、左足を患者の両あしの間に立てて患者の左あしを固定し、左手の前腕で患者の胸の前の腕を抱えて、患者の上半身を後に向けて引っ張り、患者の腰を後ろに伸ばします。同時に、右手の母指で患者の下部腰椎の旁或いは圧痛がある棘間をおさえて、10〜30秒間持続します。2〜3回反復します。もし患者の右側から操作するときには、体位は反対で、方法は同じです。この法は腰背部の背屈機能の改善に一定の作用があります。ぎっくり腰及び慢性腰痛の点穴法にはよく使います。また、腰部大腿部痛の検査法の一つです。 |

|

患者は椅子に腰掛けて、両腕を胸の前に組み、その他の操作方法は6.立位背屈法と同じように行います。

或いは、患者は椅子に腰掛けて、左の手掌を頚の後ろに置いて固定します。 或いは、患者は椅子に腰掛けて、左の手掌を頚の後ろに置いて固定します。術者は左側方に立って、左手を患者の肘の間から差し込んで大椎を支え、右手で腰椎を圧迫して、腰椎を背屈させます |

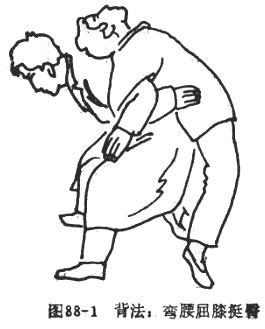

術者と患者は背中合わせに立ち、患者と両肘を互いに組んで相互に引っ張り、その後術者は上半身を前屈し、両膝は微かに屈し、そして緩慢に患者の背中を起し、患者の両足を床から離します。この時、今度は患者の身体を背中の上で少しずつ滑り落とさせて、患者の腰部が術者の仙骨部に来たときに、何回か左右に揺り動かし、患者の全身の筋肉が弛緩するのを見計らって、術者が突然に両膝をまっすぐに伸ばすと、術者の仙骨部が上に向けて患者の腰部を一回衝撃します。常に腰椎の矯正音を伴います。もし一回で成功しないときには、もう一回行います。ぎっくり腰、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間関節の乱れなどの症に適用します。 術者と患者は背中合わせに立ち、患者と両肘を互いに組んで相互に引っ張り、その後術者は上半身を前屈し、両膝は微かに屈し、そして緩慢に患者の背中を起し、患者の両足を床から離します。この時、今度は患者の身体を背中の上で少しずつ滑り落とさせて、患者の腰部が術者の仙骨部に来たときに、何回か左右に揺り動かし、患者の全身の筋肉が弛緩するのを見計らって、術者が突然に両膝をまっすぐに伸ばすと、術者の仙骨部が上に向けて患者の腰部を一回衝撃します。常に腰椎の矯正音を伴います。もし一回で成功しないときには、もう一回行います。ぎっくり腰、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間関節の乱れなどの症に適用します。 |

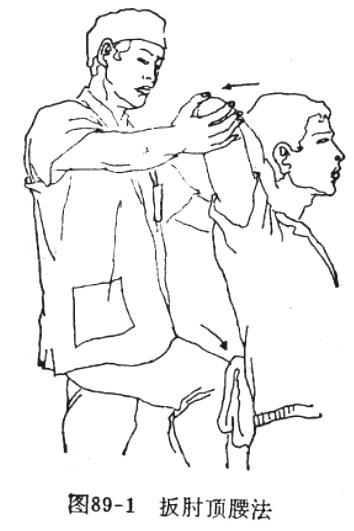

患者は椅子の背もたれに向かって腰掛け、頭の後ろで両手を組みます。 患者は椅子の背もたれに向かって腰掛け、頭の後ろで両手を組みます。術者は患者の背後に立って、片方の膝で患者の腰部を支えて(軟い枕を敷く)前に押し、同時に、両手で患者の肘をもって後に引き、患者の腰部を後伸させて、10秒持続します。3〜5回繰り返します。  もし患者の腰部を大きく牽伸したいならば、患者の背中に術者の身体をつけて支え、患者には半立ちになってもらい、術者は片足で台を踏み、膝では同じように患者の腰部をおして、手で患者の両肘を引いて上半身を反らさせます(図89〜2〉。患者の腰部を背屈させるとともに又上に向けて牽引する作用も起こします。約10秒持続し、2〜3回繰り返します。 もし患者の腰部を大きく牽伸したいならば、患者の背中に術者の身体をつけて支え、患者には半立ちになってもらい、術者は片足で台を踏み、膝では同じように患者の腰部をおして、手で患者の両肘を引いて上半身を反らさせます(図89〜2〉。患者の腰部を背屈させるとともに又上に向けて牽引する作用も起こします。約10秒持続し、2〜3回繰り返します。この法はぎっくり腰、椎間関節の滑膜嵌頓、腰椎椎間板ヘルニアと腰を背屈しにくい者に適応します。 |

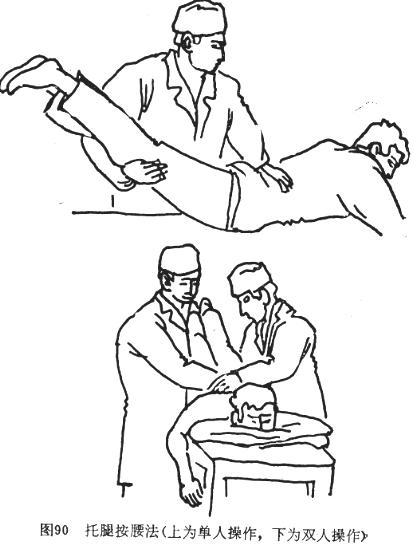

患者は伏臥位で、両あしをまっすぐに並べます。 患者は伏臥位で、両あしをまっすぐに並べます。術者は患者の側方に立ち、一方の手で患者の腰部を按え、別の手で両方の大腿の膝の辺りをささえて、力を入れて両下肢を20〜30°の高さに持ち上げて、患者の腰部を後伸させます。2〜3回繰り返す。図90の上図。 ……。 腰椎椎間板ヘルニアの整復法の一つとして常用されます。腰部の背屈機能の改善、腰椎の機能性側弯の矯正に顕著な作用があります。但し腰椎辷り症、椎弓根骨折、脊柱管狭窄症にはこの法は禁忌です。 |

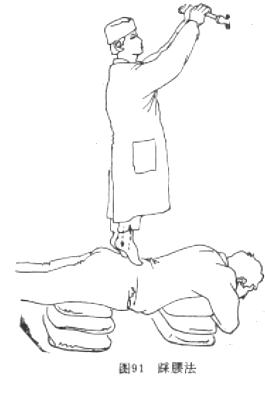

患者は伏臥、胸部と大腿中部に各々適当なクッションを3枚ぐらい重ねて敷き、腹部を15〜25センチ浮かせます。 患者は伏臥、胸部と大腿中部に各々適当なクッションを3枚ぐらい重ねて敷き、腹部を15〜25センチ浮かせます。術者は適当な高さで長さ2メートルほどの支え棒をつかんで身体を安定させて、腰を踏む時のつま先にかかる力量を調節します。術者が両足で患者の腰仙部を踏む時には、患者には口を開いて、踏み降ろすときには息を吐き、あげる時には息を吸ってもらいます。先ず数回試して、患者の反応とどこまで耐られるかをを観察し、その後適当な力量でつま先で踏みます、30〜60回、或うは病情に基づいて増減します。つま先で踏む頻度は60〜80回/分とします。 つま先で踏む方法:両足の裏の前部を着力点として、両足を同時に上げたり降ろしたりして、患者の腰部にリズミカルに起伏性の伸展を起こさせます。腰椎椎間板ヘルニアを整復する手法の一として常用しますし、腰部の背屈機能の改善に比較的に良い効果があります。ただし、腰椎すべり症、骨折、結核、骨粗鬆症のある者には禁忌です。 腰を踏む法はつま先で踏む法の腰部における応用です。つま先で踏む法は推拿の常用手法の一です。患者の病情の違いに基づいて、揉、摩、推法などの操作方法を行うのですが、足の指、足のかかと、足の裏の前の部分を着力点として、片方或いは両足を患者の腰背、四肢と腹部において操作します。 |

患者は坐位で、両手を頭の後ろで組みます。 患者は坐位で、両手を頭の後ろで組みます。術者は患者の後方に座り、右腕を患者の右肘の間から差し入れて手掌で大椎を支えておきます。左手の母指で患者の下部腰椎の左側をおさえ、両手を同時に反対方向に作用させて、患者の上半身を左後方にねじるように回して、腰部を左側に背屈させ、10〜20秒持続します。2〜3回繰り返します。もし右側に背屈するときには、体位は反対で、方法は同じです。腰筋疲労、ぎっくり腰、腰椎の機能性側弯などの症に常用します。 |

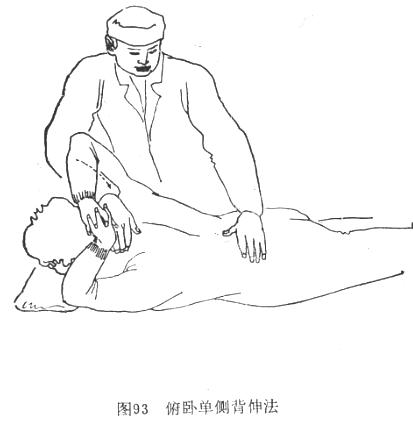

患者伏臥位、術者は患者の側方に位置する。上半身の片側背屈操作方法は坐位と同じです。下半身の片側背屈操作方法は斜搬法に同じです(図70)。ただし、下半身の片側背屈動作では、手掌に改めて用いることができますが、背屈の度合いが大きいのはよくありません。適応症は坐位の片側背屈法とおなじです。 患者伏臥位、術者は患者の側方に位置する。上半身の片側背屈操作方法は坐位と同じです。下半身の片側背屈操作方法は斜搬法に同じです(図70)。ただし、下半身の片側背屈動作では、手掌に改めて用いることができますが、背屈の度合いが大きいのはよくありません。適応症は坐位の片側背屈法とおなじです。 |

患者は腰掛け坐位で、両足は肩幅に開き、両手は頭の後ろで組みます。 患者は腰掛け坐位で、両足は肩幅に開き、両手は頭の後ろで組みます。術者は患者の背後に立ち、両手で患者の両肘或いは上腕を握って、患者の身体を左右に向けて側屈します。各5〜10回。腰部の仕上げの手法の一常用しますが、腰筋疲労及び腰椎の機能性側弯の治療に適応します。 |

患者伏臥位で、両大腿をまっすぐに並べます。 患者伏臥位で、両大腿をまっすぐに並べます。術者は患側或いは腰椎側弯の凸側に立ちます。片手の掌根で腰椎の傍らの圧痛点或いは側弯のもっとも出ている凸部をおさえ、別の手で両大腿の遠位を支え、両下肢を5〜10°支え上げた後、患側に向かって15〜30°牽引します、このとき同時に、腰部をおさえている手でその対側に向けて推します。10〜20秒。3〜5回反復します。腰椎の機能性側弯及び腰椎椎間板ヘルニアの治療に適応します。 |